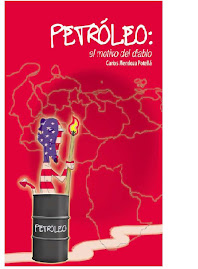

¿Potencia o Botín?

Venezuela, una pieza en el ajedrez energético global

Carlos

Mendoza Pottellá

Agosto 2015

A

propósito de los recientes incidentes que han vuelto a colocar en el primer

plano noticioso las reclamaciones venezolanas sobre el territorio Esequibo, que

nos fuera birlado en el laudo tramposo de 1899 en París, vuelve a ser

pertinente recordar y desmenuzar los designios geopolíticos foráneos subyacentes

en todos los conflictos internacionales en los cuales ha estado involucrado

nuestro país, por acción, omisión o propia naturaleza, desde finales del Siglo

XIX hasta el presente.

Baste

recordar nuestra última guerra civil, 1901-1903, concluida con dos batallas, de

aproximadamente 2.000 muertos cada una, en La Victoria y Ciudad Bolívar. Esa

fementida Revolución Libertadora fue

financiada por la New York and Bermúdez Company en respuesta a la anulación

de su concesión sobre el lago de asfalto de Guanoco por el impago –desde 1880- de

sus compromisos con el Estado venezolano. En esa empresa subversiva participaron

también intereses ingleses y franceses, “coincidiendo” además con el bloqueo

naval de 1902 por parte de buques alemanes, ingleses e italianos, resuelto por

la intervención norteamericana a solicitud del Presidente Cipriano Castro y en

aplicación de la Doctrina Monroe. (America

for the Americans, aclarando que de acuerdo los usos impuestos por ellos

mismos, americanos son los ciudadanos de los Estados Unidos)

La

sincronía de estos acontecimientos con el malhadado Laudo de París que nos

ocupa, en el que norteamericanos e ingleses se sirvieron a placer, estableciendo

límites que obedecían a sus particulares intereses, en desmedro de los

legítimos títulos de Venezuela, es una prueba fehaciente de la situación de extrema

indefensión en la que se encontraba entonces el país frente al conjunto de potencias

imperiales que se disputaban espacios coloniales a nivel global.

Fue

precisamente la aplicación de la Doctrina Monroe la que determinó el resultado de

mutua conveniencia anglo-norteamericana que registra el mapa que insertamos, en

el cual se observan también las aspiraciones máximas de Inglaterra -que

incluían regiones con potencial aurífero, tales como El Callao, Upata, Tumeremo

y Guasipati- y los títulos históricos de Venezuela.

Todos

los eventos mencionados, en particular el conflicto con la New York and Bermúdez

Company, fueron la puesta en escena de lo que sería el paradigma de las

relaciones de nuestro país con las corporaciones petroleras y sus respectivas

metrópolis desde entonces y hasta nuestros días. Porque esa es la naturaleza

del país que somos a la que hacíamos referencia antes: la condición de

depositario de una inmensa riqueza hidrocarburífera por la que pujaron y

pujarán todos los poderes mundiales.

Dejando

atrás la crónica de los subsiguientes incidentes intervencionistas motivados

por los intereses petroleros durante todo el siglo pasado, ampliamente

documentados en fuentes nacionales e internacionales, en

este Siglo XXI la ocurrencia de procesos políticos con trasfondo petrolero no

ha cesado.

Valga

como muestra el golpe de Estado de abril de 2002 y el subsiguiente sabotaje

petrolero, desde noviembre de ese año hasta febrero del 2003, ambos motivados

por el cambio de rumbo en las relaciones del país con el capital petrolero

internacional que ya se avizoraba con la realización en el año 2000, en Caracas, de la Segunda Cumbre

de Jefes de Estado de la OPEP, que relanzó la política de defensa de los

precios del petróleo en el 2000. Cambio de rumbo que se estableció formalmente

con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en 2001. Y, precisamente,

los hechos que forman parte de la génesis de la actual agudización del

conflicto Esequibo comenzaron a desarrollarse a partir del 2005, cuando el

gobierno nacional, aplicando la referida Ley Orgánica, inició la cancelación de

los convenios operativos, para los campos

“marginales”, exploración a riesgo y ganancias compartidas en áreas nuevas y

las asociaciones estratégicas para la Faja Petrólifera del Orinoco,,

suscritos desde 1992 bajo la política de “apertura”

impulsada por la cúpula antiestatal enquistada en la Junta Directiva de PDVSA

hasta 1999 y mediante los cuales se deterioraron todos los instrumentos de

percepción de la participación nacional en la renta generada por la realización

de la producción petrolera en los mercados internacionales.

Creemos

pertinente hacer una síntesis de ese proceso:

En

los instrumentos contractuales diseñados para promover la apertura de la

industria petrolera venezolana a una renovada participación de los capitales

transnacionales se degradaron todos los mecanismos que garantizaban la

participación nacional: El Impuesto Sobre la Renta fue reducido de 67 a 34 por

ciento y la Regalía de 16,66% a 1%. En las Asociaciones Estratégicas, la

participación estatal se concibió como minoritaria y en algunos casos se limitaba

a una “acción dorada” con derecho a veto. En particular, las Asociaciones Estratégicas en la

Faja Petrolífera del Orinoco, concertadas entre los años 1993 y 1997, resultan

paradigmáticas: Petrozuata (50,1% Conoco-Phillips y 49,9% PDVSA), Sincrudos de

Oriente, Sincor (47% Total, 15% Statoil y 38% PDVSA). Cerro Negro (41,67%

Mobil, 16,67% Veba Oel y 41,66% PDVSA). Ameriven o Petrolera Hamaca,

(Conoco-Phillips 40%, Chevron-Texaco 30%, y PDVSA 30%).

Esta gente, con la

apertura materializó lo que Pérez Alfonzo temía. En 1976 fue derrotado Pérez

Alfonzo con la nacionalización chucuta, y él dijo: “Bueno, ese artículo que

dice que el Estado podrá llegar a acuerdos con empresas mixtas y cosas por el

estilo, ésa va a ser la ventana por donde luego se van a colar”, y así fue. Se

colaron en los años noventa con el outsourcing,

con los convenios operativos, con la asociación estratégica, con los contratos

de riesgo, con todas esas cosas que se hicieron y que se están revirtiendo

ahora con una figura con la que yo no estoy de acuerdo. Porque yo combatí esa

figura en el 76, y no estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno con eso de

las empresas mixtas.

La

obligada migración desde esos convenios y asociaciones a una nuevas “empresas

mixtas” donde la participación de la Nación se elevó a 60% y, de acuerdo a lo

estipulado en la Ley de Hidrocarburos de 2001, la Regalía se elevó a 33%,

mientras que el Impuesto sobre la Renta se ubicó en 50%, fue decidida, como ya

mencionamos, en 2005.

En particular, en la Faja Petrolífera del Orinoco, de las 7 empresas extranjeras allí asociadas, 7

aceptaron las nuevas condiciones, mientras que Exxon Mobil y Conoco-Phillips se

negaron a migrar a empresas mixtas y demandaron indemnizaciones

descomunales, múltiplos de las ofrecidas por el Estado venezolano en cada caso,

ante

el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones

(CIADI).

Este Centro dictaminó, en

octubre de 2014, que el proceso interpuesto por Exxon Mobil por

12.500 millones de dólares en contra de Venezuela por la nacionalización de la

Petrolera Cerro Negro, se cerraba con el pago de 1.421 millones de dólares de

nuestro país a la multinacional, cifra

muy cercana a la ofrecida y, parcialmente, cancelada por Venezuela.

Conoco-Phillips mantiene su reclamación, con cifras que oscilan entre 7.000 y

30.000 millones de dólares, pendiente de la decisión arbitral.

Todo

lo anterior viene a cuento porque… de aquellos polvos vinieron estos lodos: fue

el anuncio de Exxon-Mobil de haber encontrado petróleo en el pozoo Liza-1 del bloque

Stabroek, irregularmente concedido por Guyana en aguas de la zona en

reclamación del Esequibo, el que desató la agudización de un diferendo que está

pendiente de resolución concertada, con mediación de las Naciones Unidas, tal

como quedó estipulado en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Los

detalles de esta crisis son motivo de análisis y debates en la prensa

contemporánea, nacional, guyanesa e internacional de estos días. Por nuestra

parte, lo que queremos destacar es la injerencia en este conflicto de los

intereses petroleros y geopolíticos globales.

En

efecto, Guyana, consecuente con su invariable posición de desconocer el reclamo

venezolano, había otorgado en 1999 una concesión en el bloque Stabroek a la

filial creada al efecto por Exxon-Mobil, Esso

Exploration and Production Guyana Limited. Sin embargo, el 29 de septiembre

de 2000, la misma compañía anunció su renuncia temporal a la realización de exploración

en esa área, alegando que se trataba de aguas en disputa internacional.

Ahora,

15 años después, rotos sus vínculos de asociación con PDVSA desde 2005 y con un

litigio desestimado en 2014, la Exxon-Mobil abandona sus escrúpulos y su filial

reanuda operaciones exploratorias, las cuales fructifican, según su anuncio del

pasado mes de mayo, en el descubrimiento, en el pozo Liza-1 de ese mismo

bloque, de un yacimiento con reservas estimadas en 700 millones de barriles,

cuya extracción podría comenzar en cinco años, pero cuyo valor ya se calcula,

contando los pollos antes de nacer, en 40.000 millones de dólares, equivalentes

a 12 veces el producto interno bruto actual de Guyana.

El

mismo autor ya citado reseña la participación de otras empresas petroleras internacionales en actividades de exploración

en Guyana:

Existen otras

empresas que tienen áreas en la costa de Guyana, las cuales, sin duda ven el

valor de sus activos crecer, después del descubrimiento de ExxonMobil. Hess y

CNOOC de China están trabajando con Exxon en el bloque donde se perforó el pozo

Liza-1. Anadarko y Tullow Oil están asentados en algunas de las más grandes

superficies de la costa de Guyana. Y una pequeña empresa canadiense, CGX Energy,

junto con Pacific Rubiales, otro operador canadiense, tiene áreas cercanas al pozo

Liza-1. Todas estas empresas podrían resultar beneficiadas ahora que sus

activos son más atractivos tras el éxito de Exxon-Mobil. [7]

Pero

mucho más allá de eso, que expresa la voluntad del capital petrolero –sea cual

sea su nacionalidad de origen- de expandir sus fronteras operativas a todos los

ámbitos geográficos posibles, es necesario volver a la identificación de las

estructuras de poder mundial cuya voluntad y designios determinan los rumbos

políticos, económicos y energéticos contemporáneos.

Paradójicamente,

para ello debemos asumir un punto de mira histórico, suficientemente

documentado pero frecuentemente olvidado, para lo cual apelaremos aquí a anteriores

formulaciones propias y de terceros en esta materia. De manera particular, haremos

referencia a planteamientos hechos en nuestro trabajo Petróleo y Geopolítica ,

y al estudio de un “think tank” de

Washington, promotor de estrategias para un nuevo orden internacional regido

por los Estados Unidos. [9]

La puesta en marcha del proceso de producción de la

industria petrolera por parte del capital petrolero permitirá la creación de la

renta petrolera, y las condiciones de instrumentación de este proceso de producción

determinarán, en última instancia, el monto absoluto de la renta petrolera, así

como las partes relativas de esa renta percibidas por el capital petrolero, sus

Estados metropolitanos, en donde radican los consumidores por excelencia y los

Estados periféricos, dependientes, bajo cuyo subsuelo se encuentran esos

hidrocarburos.Ahora bien si, como

ya mencionamos, con la Primera Guerra

Mundial el petróleo revela su gran significación estratégica, derivada de su

carácter de combustible de la maquinaria bélica moderna y, como tal, objeto y

motivación de la geopolítica de las grandes potencias de entonces, pasadas la

Gran Depresión y la subsecuente Segunda Guerra Mundial, el petróleo emerge como

la fuente energética por excelencia de una sociedad que se define a sí misma

como automovilístico-petrolera, en mención de los sectores industriales que van

a convertirse en los ejes dinámicos del desarrollo capitalista imperante en los

años subsiguientes.Pero una vez más,

fueron decisiones geopolíticas, impuestas por las potencias que emergieron

triunfantes de esta guerra, las que determinaron esa condición para los

hidrocarburos líquidos, como pilar energético de un sistema político económico

global organizado por ellas. Es así

como, desde los primeros años de esa segunda postguerra, el

capitalismo vivió uno de sus más prolongados períodos de expansión. [10]

En el texto citado exponemos la evolución de ese pilar

energético y el sistema político-económico que sustenta, desde la segunda

postguerra hasta mediados de los años setenta, cuando un conjunto de

circunstancias críticas determinaron un cambio sustancial en el modelo de

acumulación y utilización de los recursos naturales en general y de la energía

en particular.

La impropiamente llamada “crisis energética”, puso en

evidencia, sin embargo, la atención sobre la inviabilidad del curso expansivo

exponencial del consumo de petróleo desde 1946 hasta entonces.

Comienza para los principales países del centro

capitalista industrializado una nueva realidad, o percepción catastróficamente

interesada de la misma, que va a marcar sus prioridades geopolíticas en el

campo energético: la inseguridad del suministro y la necesidad de

garantizarlo por todos los medios

políticos y bélicos.

Muchas fueron las advertencias maltusianas sobre “los límites del crecimiento” y los

riesgos de seguridad que amenazaban al “american

way of life”:

Si se mantienen las

tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización,

contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos,

este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los

próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable

descenso tanto de la población como de la capacidad industrial.

Específicamente, los Estados Unidos avizoraron los

riesgos para su “seguridad energética” que comportaba ese expansionismo del

consumo petrolero, cuando para 1970 ya se estimaba que la producción de las

reservas de crudo convencional de petróleo de ese país habían alcanzado su cima

y por ello se adentraban en un suministro cada día más dependiente de las importaciones

de países inseguros, la mayoría de ellos hostiles.

La

crisis empujó a la energía hacia el centro de la estrategia estadounidense, de

todas formas, entre otras cosas, ayudando a estimular la innovación en

instituciones internacionales. “La crisis energética nos despertó frente a un

nuevo reto que requerirá tanto un pensamiento creativo como cooperación

internacional en función de preservar nuestro bienestar colectivo” decía Henry

Kissinger. Como Secretario de Estado norteamericano impulsó el establecimiento

de la Agencia Internacional de Energía (AIE) en 1974 como un club de

importadores de energía que balanceara el poder negociador de los exportadores

de petróleo. Bajo el liderazgo estadounidense esta nueva institución fue creada

rápidamente y con un amplio rango de poderes, con una junta directiva

acreditada para tomar decisiones que comprometerían a sus países. Por cuarenta

años ella se ha mantenido como el principal centro de cooperación energética de

los países industrializados.

Y

es justamente la geopolítica norteamericana la que define las líneas estratégicas

asumidas en este nuevo centro de poder energético global: Reducción, limitación

y control de la producción proveniente de los países miembros de la OPEP,

estímulo a desarrollos tecnológicos que incrementen el ahorro energético en

general, amén de la búsqueda y promoción de fuentes petroleras y no petroleras

en cualesquiera otros horizontes geográficos.

Pero

los designios de esa geopolítica no se limitan a la mera asociación de los

consumidores desarrollados, o a las innovaciones ahorradoras de energía, sino

que se ejecutan directamente, con todos los medios a su alcance, políticos y

militares.

Todo lo anterior

configuró, además, una nueva etapa geopolítica, en la que la seguridad del

suministro energético, fundamentalmente petrolero, se convierte en la principal

preocupación y motivo del accionar político y militar internacional de las

grandes potencias capitalistas, en particular de los Estados Unidos. Ello es

obvio al revisar el conjunto de conflictos bélicos en los que se involucran

esas potencias en el Medio Oriente y sus alrededores.

De

igual manera, es en el marco de la estrategia energética norteamericana en el cual se inscriben los

recientes eventos en los mares ribereños del territorio Esequibo en disputa.

Se

trata, en este caso, de la identificación y control de los recursos petroleros

existentes en este hemisferio, territorio de su exclusiva autoridad. Y en este

sentido, es característica la evaluación de las reservas petroleras de

Venezuela que realizan distintos sectores interesados en el tema.

¿Potencia

o botín?

En

el año 2005, ya referido como fecha de inicio en Venezuela de un nuevo patrón

de relaciones con el capital petrolero internacional, el gobierno nacional comienza la promoción de

una nueva estimación de los recursos de la Faja Petrolífera del Orinoco, para

lo cual se encargó a una empresa internacional (Ryder Scott), especialista en

la materia, para la “certificación” del Petróleo

Original en sitio (POES). La determinación del porcentaje recuperable, en las

condiciones tecnológicas y de precios vigentes, del POES, fue una decisión

autónoma del Ministerio de Petróleo y Minería, porcentaje con el cual se

hicieron los cálculos que establecieron las reservas probadas en 260.000

millones de barriles, las cuales, sumadas a las reservas existentes en las áreas convencionales,

convierten a Venezuela en la depositaria de las primeras reservas de

hidrocarburos líquidos a nivel mundial.

298.353 millones de barriles, equivalentes al 17,7% de las reservas mundiales

según British Petroleum en su Statistical Review Of World Energy.

Simultáneamente,

el U.S. Geological Survey, publica otras estimaciones sobre los recursos recuperables

de la Faja Petrolífera, las cuales oscilan entre 380 mil y 652 mil millones de

barriles, con una media de 512 mil

millones de barriles, exactamente el doble de las “reservas certificadas” por

Venezuela.

Estas

funambulescas cifras son el resultado de cálculos a partir de tres distintas estimaciones

del Petróleo Originalmente en Sitio: Un mínimo de 900.000 millones de barriles,

1 billón 300 mil millones y un máximo de 1 billón 400 mil millones, a los cuales

se aplica, respectivamente, un “factor

de recobro” de 15, 45 y 70%. Las tres cifras obtenidas, mencionadas en el

párrafo anterior, son los recursos petroleros totales recuperables no

descubiertos (Total Undiscovery Oil

Resources). Las diferencias entre los tres resultados son evaluados con

grados de certeza de su existencia: 95, 50 y 5 por ciento, respectivamente.

USGS asume una cifra media, 513 mil millones, como su estimación definitiva,

mediana de las tres consideradas.

El

cuadro que insertamos de seguidas es la fuente de las referencias que hacemos

en los anteriores párrafos.

La

estimación “mediana” del US Geological Survey equivale exactamente al doble de

las reservas certificadas por Venezuela en la Faja.

Aquí

surge una discusión entre geólogos, ingenieros y políticos sobre la

significación de estas cifras: si ellas son en realidad reservas probadas, probadas

desarrolladas, probables o posibles, o si son “recursos contingentes”. Los

puntos de vistas de estos expertos –reales o supuestos- están completamente

cargados de intencionalidad política, bien sea que se quiera inflar o disminuir

la magnitud de los recursos existentes

en Venezuela.

Este

debate político más que técnico puede evaluarse dentro del sistema de

clasificación de recursos acordado por las sociedades geológicas e ingenieriles

de petróleo norteamericanas e internacionales, con el cual se pueden medir las probabilidades y certezas de las estimaciones

que se debaten, y que insertamos de seguidas:

No

es necesario enfatizar más la complejidad de este sistema de clasificación y

los riesgos de un manejo politizado del mismo. En cualquier caso, los “recursos

recuperables” de Venezuela son inmensos y su incorporación a la producción

efectiva es una cuestión de cientos de años.

Particularmente

queremos llamar la atención sobre algunas circunstancias manifiestas en las

cifras oficiales. Del monto global de reservas certificadas por PDVSA, de

298.353 millones de barriles, solamente 12.960 millones, 4,34%

son reservas desarrolladas, es decir, conectadas a facilidades de producción.

Ello quiere decir que, al ritmo de 3 millones de barriles diarios esas reservas

alcanzarán para unos 14 años.

La

magnitud de los recursos necesarios para desarrollar reservas suficientes para

sostener una producción de 6 millones de barriles como la que se registra como

meta en los Planes de Inversión de PDVSA para 2019, son de una magnitud

inalcanzable para las actuales posibilidades financieras de la Nación: 302.316

millones de dólares según sus propios cálculos.

Insistir

en estas metas solo tiene un colofón, compatible con las propuestas de los

defensores de una apertura incondicional al capital petrolero internacional:

dejación de soberanía, disminución de la participación nacional en tales

emprendimientos, apertura neocolonial.

La

pregunta que se hacen algunos es ¿y cuál es el problema? Un destino como el de

Puerto Rico nos garantiza ciudadanía norteamericana, de segundo grado, es

cierto, pero que hace innecesarias las visas que provocan colas en la Embajada.

Y ese sería un futuro sustentable durante más de 116 años, que es el tiempo en

el cual se agotarían los recursos recuperables calculados por el USGS,

produciendo 12 millones de barriles diarios. ¡El propio sueño meritocrático!

De

hecho, ironías aparte, y volviendo al hilo conductor sobre las estimaciones de las reservas

petroleras venezolana, tales magnitudes, sean cuales fueren en definitiva, pueden

ser presentadas como un patrimonio soberano que le confiere protagonismo al

país en el ámbito energético y político global, pero también constituyen la

base de todas las asechanzas geopolíticas de los centros del poder mundial contra

nuestro país.

Considérese,

por ejemplo, la circunstancia de que en un mundo de 6.000 millones de personas

un país de 30 millones de habitantes, uno entre 200 países, tiene bajo su

subsuelo la quinta parte del petróleo del mundo, según sus propios cálculos, o

más de la cuarta parte según el citado US Geological Survey.

Desde

luego, todo eso tiene mucho que ver con los acontecimientos recientes en el

Esequibo y el enfrentamiento norteamericano contra las políticas

venezolanas de soberanía e integración energética y, ¿por qué no? de promoción

de una geopolítica defensiva, para ponerle un nombre, en América del Sur y el

Caribe. Unasur, Celac, Alba, Petrocaribe son expresiones de esos esfuerzos que

convierten a nuestro país en un miembro integrado y solidario en su entorno

geográfico, lo cual lo hace menos vulnerable a sucumbir ante los designios

hegemónicos del poder mundial.

La

importancia de esas políticas ha sido resaltada recientemente con las visitas sucesivas a

Jamaica, en días previos a la Cumbre de Panamá, del Vicepresidente y el Presidente de los

Estados Unidos para ofrecer a los países afiliados a Petrocaribe

una alternativa “made in USA”, en donde no sean “extorsionados” por Venezuela.

Veamos

los antecedentes:

Caribbean

Energy Security Summit

El vicepresidente Joseph Biden acogió la

Cumbre de Seguridad Energética del Caribe en Washington, DC el lunes, 26 de

enero La Cumbre es un componente clave de la Iniciativa de Seguridad Energética

dell Caribe de Energía de Seguridad (CESI) que el Vicepresidente anunció en

junio de 2014. Reunirá a gobiernos, finanzas y líderes del sector privado de

los Estados Unidos, el Caribe, y los representantes de la comunidad

internacional para promover un futuro más limpio y más sostenible de la energía

en el Caribe a través de una mejor gobernabilidad de la energía, la

diversificación energética, un mayor acceso a la financiación, y la

coordinación de los donantes

http://www.state.gov/p/wha/rt/cesi/

Caribbean Energy Security Initiative (CESI)

Después de lanzar CESI en junio de 2014, el

Vicepresidente auspició el 26 de enero de este año la Cumbre de Seguridad

Energética del Caribe de Seguridad (CESS) en el Departamento de Estado, en la

cual aseguró el apoyo a la reforma de políticas, una mejor coordinación de los

donantes y un mayor acceso a la inversión. Los participantes del Caribe, los

bancos multilaterales de desarrollo, y otros asociados internacionales apoyaron

la necesidad de diversificación energética integral para facilitar la introducción

de formas más limpias de energía. El Departamento de Estado de Estados Unidos,

con otras agencias de Estados Unidos, está trabajando para dar seguimiento a

estos compromisos, incluida la prestación de asistencia técnica para la mejora

de la gobernanza en el sector energético del Caribe.

http://www.state.gov/e/enr/c66945.htm

Como

se evidencia, estas iniciativas de las principales cabezas del ejecutivo

estadounidense fueron alimentadas por las conclusiones de diversos grupos

norteamericanos de formulación de políticas “bipartidistas” que han

dedicado informes y conferencias a estudiar el tema de la “Seguridad Energética

en el Caribe”, donde la seguridad tiene más que ver con los intereses de los

Estados Unidos que con los de las islas caribeñas, tales como el American

Security Project, fuente de las reveladoras citas que insertamos de

seguidas.

La geopolítica y la economía están trayendo la política exterior

estadounidense de vuelta al Caribe, y la energía es una nueva herramienta para

la expansión de la influencia norteamericana. Como Venezuela amenaza con caer

en el colapso económico, los países que dependen de su programa de subsidios

Petrocaribe podrían ser arrastrados con ella. Con el fin de evitar esto, los

Estados Unidos van a construir sus propios lazos de energía en todo el Caribe.

El American Security Project organizó una conferencia el Miércoles, 4 de

febrero de 2015 para examinar la seguridad energética en el Caribe. Cerca de

100 expertos del mundo académico, las instituciones financieras

internacionales, el gobierno de los Estados Unidos, y las corporaciones

privadas asistieron a la conferencia, que consistía en tres paneles. El primer

panel expuso el paisaje geopolítico del Caribe, haciendo especial énfasis en la

disminución de los precios del petróleo y su efecto sobre la economía

venezolana, el programa Petrocaribe, y las renovadas relaciones entre Estados

Unidos y Cuba.

...

Mientras que la caída del precio del petróleo y la disminución de la influencia

de Venezuela en la región presentan problemas potenciales para la seguridad

energética del Caribe, también crea un conjunto único de oportunidades para que

los EE.UU. tomen la iniciativa. En medio de esta revolución energética, el

epicentro de la energía, sin duda, se ha desplazado a América del Norte. La

enorme expansión de las reservas de gas natural, descrito por el Sr. Gómez como

"combustible puente" para la energía verde y emergentes tecnologías

de energía se han abierto una serie de mercados nuevos y atractivos para los

inversores. Las futuras inversiones de los EE.UU. pueden permitir que ciertos

países del Caribe comiencen su alejamiento de la dependencia de los combustibles

fósiles....

Hay claros beneficios para una nación en aumentar su seguridad energética

mediante la diversificación de sus recursos. Basándose en múltiples fuentes de

energía aumenta la flexibilidad y crea nuevos y diversos mercados para la

inversión externa. Esto es esencial para las islas del Caribe, que dependen

casi exclusivamente de las importaciones para sus necesidades energéticas. La

dependencia del petróleo ha limitado sus economías y los han esposado a los exportadores

de petróleo como Venezuela, cuya

economía se encuentra actualmente en ruinas.

http://www.americansecurityproject.org/energy-security-in-the-caribbean/

Para disgusto de los

que hablan de “regaladera”, no hay mayor evidencia que ésta sobre la pertinencia

de esa política integradora, a la par que defensiva, resaltada luego por el

discurso de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien

consideró necesario que las naciones presentes en la VII Cumbre de las Américas,

de manera colectiva alzaran sus voces en contra del decreto ejecutivo de

Estados Unidos, que declaró a Venezuela como una “amenaza para su seguridad

nacional”.

ANEXO DOCUMENTAL

Una

revisión de fuentes documentales posterior a la conclusión del presente trabajo

aporta nuevas evidencias en el mismo sentido que venimos exponiendo, en particular,

la injerencia de los gobiernos norteamericano e inglés, estimulando la

tradicional posición de Guyana de no reconocer ningún derecho a Venezuela y la

participación de empresas petroleras de diversas nacionalidades en la puja por

concesiones en esos espacios.

ExxonMobil en

1999 firma un Convenio con el gobierno de Guyana para realizar actividades en

el Bloque Stabroek.En 2008

comienzan la planificación de la sísmica y la adquisición de información en un

área de 26.806 km². La profundidad del agua está entre 200 y 3.000 metrosEn 2014 Esso es

elegida para entrar en el próximo periodo de exploraciónEsso Exploration &

Production Guyana, January 2015 .

http://www.doc4net.com/doc/3910652198269

En febrero de

2015 se moviliza el equipo de perforación, y ésta comienza en marzo. La

profundidad en el área de Liza es 1.750 metros. La profundidad total del pozo

está por encima de los 5.500 metros.

Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente de

Guyana.

http://www.nre.gov.gy/Exxon%20Mobil%20Oil%20Exploration%20rig%20heading%20to%20Guyana.%20February%2019%202015.html

El 20 de mayo

2015 Esso Exploration and Production Guyana Ltd., filial de Exxon Mobil

Corporation, anunció un importante descubrimiento de petróleo en el Bloque

Stabroek, ubicada uno 193 km de la costa de Guyana. El pozo encontró más de 295

pies (90 metros) de yacimientos de areniscas de crudo liviano. Fue perforado a

17.825 pies (5.433 metros) en 5.719 pies (1.743 metros) de agua.

En el área

Stabroek ExxonMobil posee el 45%, Hess Guyana Exploration Ltd. 30% y la China

CNOOC con su filial Nexen Petroleum Guyana Ltd, 25%.

http://www.el-carabobeno.com/internacional/articulo/105040/exxon-mobil-descubre-un-yacimiento-petrolfero-junto-a-la-costa-de-guyana

ExxonMobil Set to Begin

Drilling Off Guyana

March 05, 2015 7:46 PM

GEORGETOWN, GUYANA—

ExxonMobil will start exploration drilling at the

large Stabroek Block off the coast of Guyana on Friday, the government said, in

a move that could inflame a long-running territorial row with neighboring

Venezuela."They are doing the preparatory work, and actual

drilling is expected to commence tomorrow morning,'' Robert Persaud, Guyana's

natural resources minister, told Reuters on Thursday.Guyanese officials said President Donald Ramotar met

ExxonMobil officials in Georgetown this week and the company's exploration rig

ship, Deepwater Champion, was now in position at the concession area.The waters lie off a border region claimed by

Venezuela in a territorial controversy dating back more than a century.The two South American nations squabbled over the

Essequibo area, which is the size of the U.S. state of Georgia, for much of the

20th century. Venezuela calls it a "reclamation zone,'' but in practice it

functions as Guyanese territory.Ramotar's government says Venezuela has written to

Exxon's office in Guyana protesting about the movement of its rig.In 2013, Venezuela's navy briefly seized a

U.S.-chartered oil survey ship and 36 crew members, which was carrying out a

seabed survey for Texas-based Anadarko in conjunction with Guyanese

authorities, because of the territorial dispute.Guyana "has requested that the government of the

Bolivarian Republic of Venezuela desist from taking any actions that could only

result in the stymieing of the development of Guyana and its people and that

would be in contravention of international law,'' the government in Georgetown

said in a statement.Venezuelan officials were not available for comment.In a statement, Exxon said it was operating the block

under license from Guyana. "Border disputes are a matter for governments

to resolve through bilateral discussions and appropriate international

organizations,'' it added.Exxon signed an agreement with Guyana to explore the

block in 1999. It covers 26,800 square kilometers (10,350 square miles) and is

160 to 320 kilometers (100 to 200 miles) offshore.Oil companies have been increasingly interested in the

northeastern shoulder of South America since a discovery off nearby French

Guyana in 2011 that industry experts described as a game-changer for the

region's energy prospects.

http://www.voanews.com/content/exxon-begin-drilling-guyana/2669763.html.